SonyがWF-1000XM4をマルチポイント接続対応にすると言っていたが…。

昨年末には未対応

当Blogでも、昨年10月26日に記事として取り上げたが、Sonyの「WF-1000XM4」と「LinkBuds」、「LinkBuds S」の3モデルがアップデートでマルチポイント接続に対応する、とSonyが発表した。

その後、「LinkBuds」、「LinkBuds S」は11月にはアップデートでマルチポイント接続に対応したようだが、何故か「WF-1000XM4」だけがアップデートが遅れ、年内にはアップデートが実施される、としていたものの、結果的にはアップデートの情報は出されず、現在もそのまま放置されている状態になっている。

その後、「LinkBuds」、「LinkBuds S」は11月にはアップデートでマルチポイント接続に対応したようだが、何故か「WF-1000XM4」だけがアップデートが遅れ、年内にはアップデートが実施される、としていたものの、結果的にはアップデートの情報は出されず、現在もそのまま放置されている状態になっている。

公式サイトのアッブデートを確認しても、昨年12月5日にバッテリー容量減少抑制のアップデートが行われたが、マルチポイント接続に対応する内容のアップデートは未掲載のままである。

WF-1000XM4 本体ソフトウェアアッブデートのお知らせ

https://www.sony.jp/headphone/update/?searchWord=WF-1000XM4

完全ワイヤレスイヤフォンとして、私としてはAirPods ProよりもWF-1000XM4は上位にくる製品だと思っている。

それだけに、このマルチポイント接続ができないという欠点が唯一の欠点であり、これが可能になれば現時点では最上位のイヤフォンになると思っているだけに、このアップデートが何かしらの問題で延期されているとしたら、それはとても残念な話であり、技術的に不可能という事にならない事を今も祈ってアップデートを待っている。

日常で使うイヤフォン

最近、ノイズキャンセリングヘッドフォンが出回るようになり、その機能の一つとして外音を取り込むモードを持つ製品が出てきた事で、ヘッドフォンやイヤフォンの製品としての幅がかなり広くなってきた。

つまり、日常の音を取り込みつつ、聞きたい音楽を自分だけ聞きながら活動する、という事が可能になったわけで、自分だけに聞こえる音楽と、自然界で聞こえる音を自分だけがミックスして聞く事で、日常生活をそのまま送る事ができる、というスタイルが確立した。

そして、そのスタイルをコンセプトとして明確に打ち出してきた製品が現れた。

それがSonyの「LinkBuds」であり、「Linkbuds S」である。「LinkBuds」は穴あきのイヤフォンで外の音を取り込むことができる(というか絶対に聞こえるとわかる)事を前提とした製品で、「Linkbuds S」は第二世代機はノイズキャンセリング機能をもったカナル型という出で立ちである。

この二つは見た目的には異なる製品に見えるが、一応兄弟機という位置付けという事らしいが、出来る事を列記すると「Linkbuds S」は「WF-1000XM4」と変わらないものであり、唯一の違いであるサービス連携を有効にしてしまうと、ホントに「WF-1000XM4」と同じ機能になってしまうので、「LinkBuds」らしさは感じない製品と言える。

こうしたSony製品の位置付けは良いとして、こうした製品が登場した背景にはもう一つの無視できない製品がある。

それが骨伝導イヤフォンである。

骨に振動を伝え、それで音を聴くという機構から、耳からは普通に外音の生音が聞こえてくる。だから日常生活の中で起きる音を聴きつつ、骨伝導で聞きたい音をミックスさせて聴くという事が可能な製品である。

こういう製品が登場した事で、日常生活での活用方法が大きく広がった。

それぞれの製品にメリットデメリットがあるが、こうした日常生活で使うようになってくると、接続する機器も当然増えてくるわけで、マルチポイント接続という要望が強くなってくる。

そうしたニーズから、昨年Sonyが現行機種でアップデート可能な機器に、マルチポイント接続機能を持たせるとしたのだろうが…。

たしかに、タッチタイプはできるのだ。

たしかに、タッチタイプはできるのだ。 目標は33,000,000円だったわけだから、大凡10倍の資金を集めた事になる。ある種、脅威的な数字である。

目標は33,000,000円だったわけだから、大凡10倍の資金を集めた事になる。ある種、脅威的な数字である。

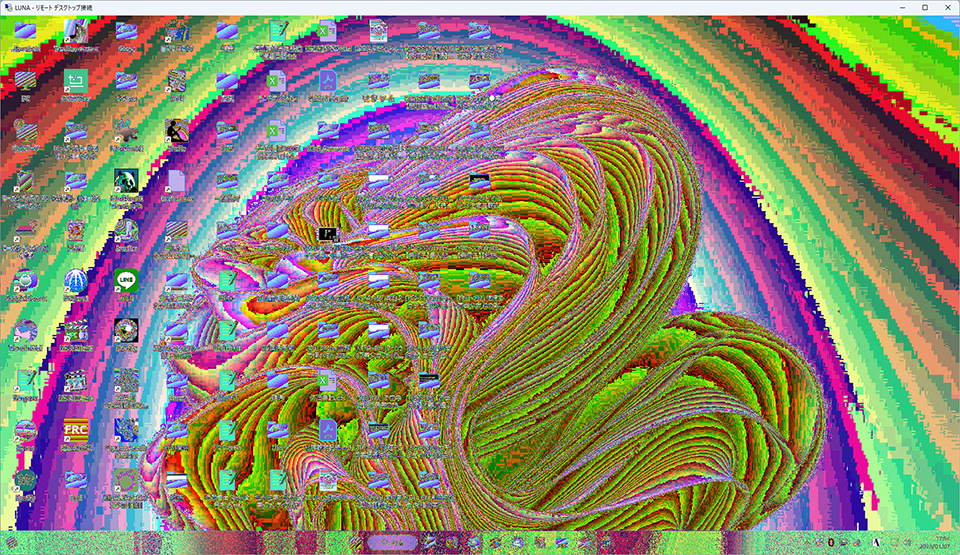

乗り換えた直後くらいは、使用環境を取り戻すのに必死で、その活動そのものは未だ続いているが、大凡の環境は移行できたので、最近は少し新PCと旧PCとの違いを感じ始める事ができるようにはなった。

乗り換えた直後くらいは、使用環境を取り戻すのに必死で、その活動そのものは未だ続いているが、大凡の環境は移行できたので、最近は少し新PCと旧PCとの違いを感じ始める事ができるようにはなった。 私は現在RTX 3070Tiを使用していると書いたが、このビデオカードはメルカリで中古品を購入した。価格は約7万円である。

私は現在RTX 3070Tiを使用していると書いたが、このビデオカードはメルカリで中古品を購入した。価格は約7万円である。 これは当初からわかっていた事だが、ウチでは冬場、エアコンを暖房として使用する事はまずあり得ない。理由は、家が古すぎて機密性が低く、エアコンを暖房として使用した時点で電気代がとんでもない事になる事がわかっているという事である。

これは当初からわかっていた事だが、ウチでは冬場、エアコンを暖房として使用する事はまずあり得ない。理由は、家が古すぎて機密性が低く、エアコンを暖房として使用した時点で電気代がとんでもない事になる事がわかっているという事である。 普通、何か問題が起きた時、その問題をキーワードにネットで検索をかけると、大凡似たような問題の記事が見つかるのだが、本件に関して言うと中々見つからない。

普通、何か問題が起きた時、その問題をキーワードにネットで検索をかけると、大凡似たような問題の記事が見つかるのだが、本件に関して言うと中々見つからない。 なので、私がVAIO Duo 13を仕事で使用していた時も、サブPCの扱いであり、実際に業務の中核で使用するという事はほとんどなかった。

なので、私がVAIO Duo 13を仕事で使用していた時も、サブPCの扱いであり、実際に業務の中核で使用するという事はほとんどなかった。 ただ、消費電力と発熱を抑えたからといって、確実に性能も落ちているとは言えない。

ただ、消費電力と発熱を抑えたからといって、確実に性能も落ちているとは言えない。

最近のコメント